アメリカ旅行で感じた世代ギャップ院長コラム

アメリカ旅行で感じた世代ギャップ院長コラム

2025/11/01 現代社会

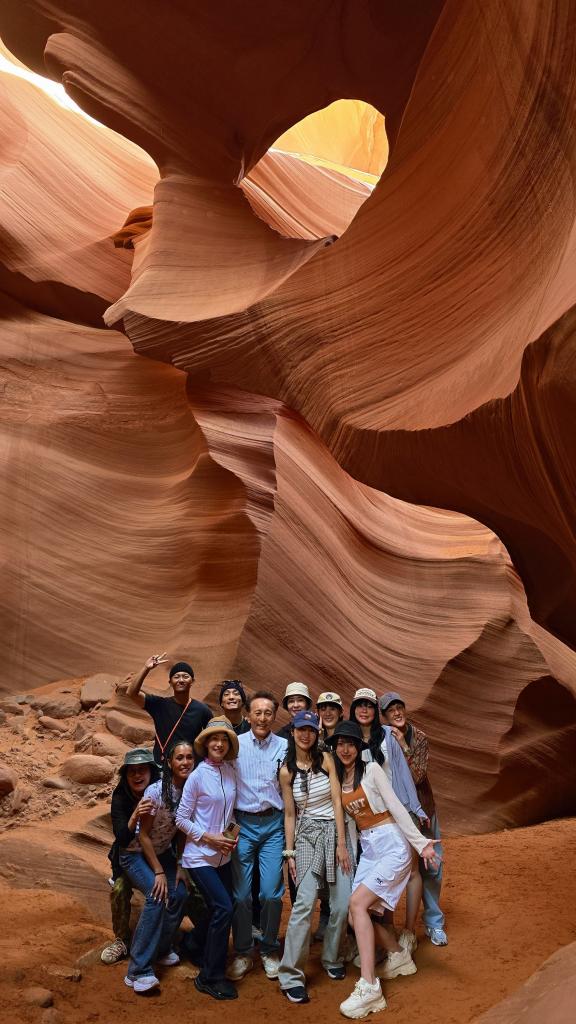

先月、コロナ前の2019年以来、6年ぶりにスタッフとともにアメリカへ院内旅行に行ってきました。この6年間の間に若手スタッフは結婚や退職などで入れ替わり、スタッフの半数以上がアメリカ旅行は初めてでした。院内旅行はスタッフのリフレッシュに加えて、院内の一体感の醸成や相互理解の深化に大いに有効であり、私の考える医院運営において欠かせないイベントの一つです。

今回の旅行も、計画段階から私にとってさまざまな気づきや学びがありました。私が以前から海外院内旅行の目的地としてアメリカを選んでいるのは、矯正歯科の原点がアメリカにあり、私が所属する Dr. Charles H. Tweed 国際歯科矯正研究財団 がアリゾナ州ツーソンにあること、そして2年に一度、アメリカ各地で学会が開かれることなどが理由です。ですが、実は一番の理由は――私が「アメリカ好き」だからなのです。

そんなアメリカ好きの私が、今回アメリカへ行ったことのない若いスタッフに旅行の計画を説明したとき、まず最初に驚いたのは彼女たちの反応でした。スタッフは20代中盤、つまり2000年前後の生まれです。ロサンゼルス、ラスベガス、グランドキャニオンといった今回の旅行先の話をしても、いまひとつピンとこない様子。私の中では「え?ロスと言えばハリウッド、チャイニーズシアターのスターの手形やウォーク・オブ・フェームでしょ」と思っていたのですが、彼女たちはその存在すら知らず、関心も薄いのです。「アカデミー賞の授賞式が行われる場所だよ」と話しても、特に盛り上がることはありませんでした。

――これこそが世代ギャップ!と思わず実感しました。

なぜこんなにもアメリカに対する認識に差があるのか。その理由を考えてみました。

振り返れば私が小学生だった昭和40年代は、今よりもずっとアメリカの情報があふれていました。テレビでは「名犬ラッシー」や「わんぱくフリッパー」、「奥様は魔女」といったアメリカのドラマが放送され、映画館ではジョン・ウェインの西部劇をはじめ、ハリウッド映画が主流でした。中学生になると映画雑誌『ロードショー』を読み、ハリウッドスターの記事に胸をときめかせていたものです。まだ日本が貧しかった時代に、テレビやスクリーン越しに見たアメリカの豊かさに強い憧れを抱いたのが、私の「アメリカ好き」の原点でした。

余談ですが、「奥様は魔女」に登場する主人公サマンサの家に憧れて、将来自宅を建てるときはあんな家にしたいと思っていました。運よく超円高の時期に輸入住宅を建てることができ、吹き抜けのリビングと階段を設けたのは、その影響です。

そんなふうに、当時は子どもたちの周囲にアメリカの情報があふれていましたが、今ではすっかり姿を消しました。テレビでアメリカのドラマを見ることもほとんどなく、多くのスクリーンを持つシネコンでも日本映画やアニメが主流です。海外エンタメといえば韓国ドラマやK-POPアイドルが中心で、アメリカの存在感は薄れています。

これでは若い世代に「アメリカ好き」が生まれるはずもありません。こうした情報の偏りこそが、世代間ギャップの原因だと感じます。そして同時に、映画や音楽といった“ソフトパワー”が人の心を動かす力の大きさにも改めて驚かされました。

情報過多の時代と言われますが、実際には若者が得ている情報の「量」は多くても、「種類」や「範囲」には偏りがあります。日本のアニメや邦画が人気を集める背景には、そのクオリティの高さに加え、情報入手手段がテレビや新聞といった“オールドメディア”から、スマートフォンを介したSNSへと変化したことがあります。SNSのアルゴリズムは、個人の好みに合った情報ばかりを届けてくれるため、自分の興味ある話題ばかりが流れ込み、それ以外の情報が遮断されがちです。そのため、広い世界を見る機会が減り、興味の範囲がどんどん狭くなり、その結果、世界の出来事や異文化への関心が薄れ、狭い「自分の身の回り」だけに興味が向かうようになっていると感じます。

さらに、Z世代の若者がグローバルな世界への関心を失いつつある背景には、日本の経済力低下もあります。所得の減少により、物価の高い欧米への渡航はハードルが高くなり、旅行先といえば近くて安い韓国やベトナムなど東南アジアが中心です。

情報の偏りと経済力の低下――この二つの要因で、若者たちは内向きになり、広い視点で世界を見つめる機会を失いつつあります。昭和世代として「欧米に追いつけ、追い越せ」と世界を意識して生きてきた私にとって、日本の未来を思うと少し心配になります。

そんな若いスタッフをアメリカに連れて行くことで、日本では見られない雄大な景色を見たり、アメリカ人との生活習慣の違いを実際に経験し、感じ取り、視野を広げるきっかけを作ることが若者を育てる私たち先人の役目と私は思っていました。患者の皆さまには休診でご不便をおかけしましたが、この1週間の経験を通じてスタッフの視野が広がり、世代を超えた理解が深まりました。チームの絆が強くなり、そのことが診療の質の向上にもつながる――私はそう信じています。

今回の旅行も、計画段階から私にとってさまざまな気づきや学びがありました。私が以前から海外院内旅行の目的地としてアメリカを選んでいるのは、矯正歯科の原点がアメリカにあり、私が所属する Dr. Charles H. Tweed 国際歯科矯正研究財団 がアリゾナ州ツーソンにあること、そして2年に一度、アメリカ各地で学会が開かれることなどが理由です。ですが、実は一番の理由は――私が「アメリカ好き」だからなのです。

そんなアメリカ好きの私が、今回アメリカへ行ったことのない若いスタッフに旅行の計画を説明したとき、まず最初に驚いたのは彼女たちの反応でした。スタッフは20代中盤、つまり2000年前後の生まれです。ロサンゼルス、ラスベガス、グランドキャニオンといった今回の旅行先の話をしても、いまひとつピンとこない様子。私の中では「え?ロスと言えばハリウッド、チャイニーズシアターのスターの手形やウォーク・オブ・フェームでしょ」と思っていたのですが、彼女たちはその存在すら知らず、関心も薄いのです。「アカデミー賞の授賞式が行われる場所だよ」と話しても、特に盛り上がることはありませんでした。

――これこそが世代ギャップ!と思わず実感しました。

なぜこんなにもアメリカに対する認識に差があるのか。その理由を考えてみました。

振り返れば私が小学生だった昭和40年代は、今よりもずっとアメリカの情報があふれていました。テレビでは「名犬ラッシー」や「わんぱくフリッパー」、「奥様は魔女」といったアメリカのドラマが放送され、映画館ではジョン・ウェインの西部劇をはじめ、ハリウッド映画が主流でした。中学生になると映画雑誌『ロードショー』を読み、ハリウッドスターの記事に胸をときめかせていたものです。まだ日本が貧しかった時代に、テレビやスクリーン越しに見たアメリカの豊かさに強い憧れを抱いたのが、私の「アメリカ好き」の原点でした。

余談ですが、「奥様は魔女」に登場する主人公サマンサの家に憧れて、将来自宅を建てるときはあんな家にしたいと思っていました。運よく超円高の時期に輸入住宅を建てることができ、吹き抜けのリビングと階段を設けたのは、その影響です。

そんなふうに、当時は子どもたちの周囲にアメリカの情報があふれていましたが、今ではすっかり姿を消しました。テレビでアメリカのドラマを見ることもほとんどなく、多くのスクリーンを持つシネコンでも日本映画やアニメが主流です。海外エンタメといえば韓国ドラマやK-POPアイドルが中心で、アメリカの存在感は薄れています。

これでは若い世代に「アメリカ好き」が生まれるはずもありません。こうした情報の偏りこそが、世代間ギャップの原因だと感じます。そして同時に、映画や音楽といった“ソフトパワー”が人の心を動かす力の大きさにも改めて驚かされました。

情報過多の時代と言われますが、実際には若者が得ている情報の「量」は多くても、「種類」や「範囲」には偏りがあります。日本のアニメや邦画が人気を集める背景には、そのクオリティの高さに加え、情報入手手段がテレビや新聞といった“オールドメディア”から、スマートフォンを介したSNSへと変化したことがあります。SNSのアルゴリズムは、個人の好みに合った情報ばかりを届けてくれるため、自分の興味ある話題ばかりが流れ込み、それ以外の情報が遮断されがちです。そのため、広い世界を見る機会が減り、興味の範囲がどんどん狭くなり、その結果、世界の出来事や異文化への関心が薄れ、狭い「自分の身の回り」だけに興味が向かうようになっていると感じます。

さらに、Z世代の若者がグローバルな世界への関心を失いつつある背景には、日本の経済力低下もあります。所得の減少により、物価の高い欧米への渡航はハードルが高くなり、旅行先といえば近くて安い韓国やベトナムなど東南アジアが中心です。

情報の偏りと経済力の低下――この二つの要因で、若者たちは内向きになり、広い視点で世界を見つめる機会を失いつつあります。昭和世代として「欧米に追いつけ、追い越せ」と世界を意識して生きてきた私にとって、日本の未来を思うと少し心配になります。

そんな若いスタッフをアメリカに連れて行くことで、日本では見られない雄大な景色を見たり、アメリカ人との生活習慣の違いを実際に経験し、感じ取り、視野を広げるきっかけを作ることが若者を育てる私たち先人の役目と私は思っていました。患者の皆さまには休診でご不便をおかけしましたが、この1週間の経験を通じてスタッフの視野が広がり、世代を超えた理解が深まりました。チームの絆が強くなり、そのことが診療の質の向上にもつながる――私はそう信じています。