今どきの矯正治療に足りないもの──ルーツを知らずにできる治療?院長コラム

今どきの矯正治療に足りないもの──ルーツを知らずにできる治療?院長コラム

2025/07/01 医療・健康

コロナ禍も過去のものとなり、オンラインで開催されていた学会も現地開催に戻ったことで、6月は学会や会議に参加するため、東京や名古屋へ何度も出張しました。学会での発表を見ていて気になったのは、私が知っている、あるいは信じてきた「基本」や「治療目標」が揺らいでいる、あるいはズレてしまっているのではないかということです。

特に北九州で開催された「日本顎変形症学会」のシンポジウムは、私にとって衝撃的な内容でした。顎の骨格的な形態異常である「顎変形症」を治療するために行われる外科的矯正治療に特化したこの学会で、今回は外科的矯正手術後の機能的な回復についてのシンポジウムがプログラムに含まれていたため、久しぶりに参加することにしました。

外科的矯正手術によって形態的な異常が改善されれば、咀嚼、嚥下、呼吸、発音などの口腔機能が当然改善されるはずです。ですから、学会発表ではそのことが客観的な指標で示されると期待していました。私は日々の臨床で外科的矯正治療が口腔機能を大きく改善すると肌で感じていますが、それはあくまで私自身の感覚であり、統計的裏付けがあるわけではありません。だからこそ、大学の研究に期待していたのです。

しかし、その期待は大きく裏切られました。というのも、発表された手術・治療の結果があまりにもひどく、私の治療基準では「失敗」と見なされる症例ばかりだったからです。形態異常が外科的手術によって正常に改善されていないのに、機能的な異常が十分に改善されるはずがありません。つまり、私から見れば「手術で治っていない患者」を集めて、その後の機能的変化を調べていても意味がないと感じたのです。

ただ、ここで不思議に思ったのは、発表された先生方やコーディネーターの先生方は、いずれも有名大学に所属する立派な経歴・学歴を持つ方々でした。そうした先生方が、自ら「失敗」と考える症例を発表するとは思えません。つまり、彼らの基準では「よく治った」「成功した」症例ということなのでしょう。私の基準では「失敗」、演者の基準では「成功」。ここに、治療目標やゴールについての大きなズレがあることがはっきりしました。

私が知っている、あるいは「知っているつもりでいた」矯正治療、特に外科的矯正治療のゴールが、どうやら現状とはズレてしまっている――そのことを認識し、まずは当院で外科的矯正手術を担当してもらっている口腔外科医と、治療のゴールについて話し合ってみました。

この口腔外科医とは、1986年に私が大学病院で初めて外科的矯正手術の患者を担当したときから共に顎変形症の治療に携わってきました。当然、治療のゴールは共通の認識を持っており、今回の学会発表を見て、彼もまた大きな違和感を覚えていました。

私も口腔外科医も治療経験は40年以上。いつの間にか「ベテラン」と呼ばれる立場になっており、それに対して学会で発表していた先生方は40代で、経験年数は我々の半分ほどです。しかし、経験年数の長短が治療ゴールの違いを生むとは思えません。

口腔外科医と話していて、共通して出た言葉が「最初はこんなんじゃなかったのに」というものでした。私は、現在広く行われている「エッジワイズ法」というブラケットによる矯正治療を開発したアメリカ・アリゾナ州のツイード先生が始めた講習会に参加し、実際にツイード先生が治療した症例を目にして、「これが矯正治療の目標だ」と確信し、それを目指して治療技術を磨いてきました。

また、私の信頼する口腔外科医は、現在主流の「オブゲザール=ダルポント法」を開発したチューリッヒ大学(スイス)のオブゲザール先生のもとに留学し、直接指導を受けています。

つまり、私たち二人とも治療法の原点――ルーツを見てきた人間です。その立場から見ると、現在主流となっている治療法やゴールは「最初とは違うもの」になってしまっていると感じざるを得ません。

では、なぜこうなってしまったのか? それは、ルーツを知らない先生方が、「より簡単で誰にでもできる方法」を模索し続ける中で、知らぬ間に本来のゴールとは異なる地点にたどり着いてしまったからではないでしょうか。そしてルーツを見たことがないために、今いる場所を「ゴール」と思い込んでいる――そんな構図があるように思います。

外科的矯正治療においても、本来の方法とは異なる手術法が主流となり、元の方法を知る口腔外科医に言わせれば、「それでうまくいくはずがない」と。ですが、元の手術法は習得に長い時間と経験を要するため、多くの口腔外科医がより簡便な手術法を選んでしまうのです。

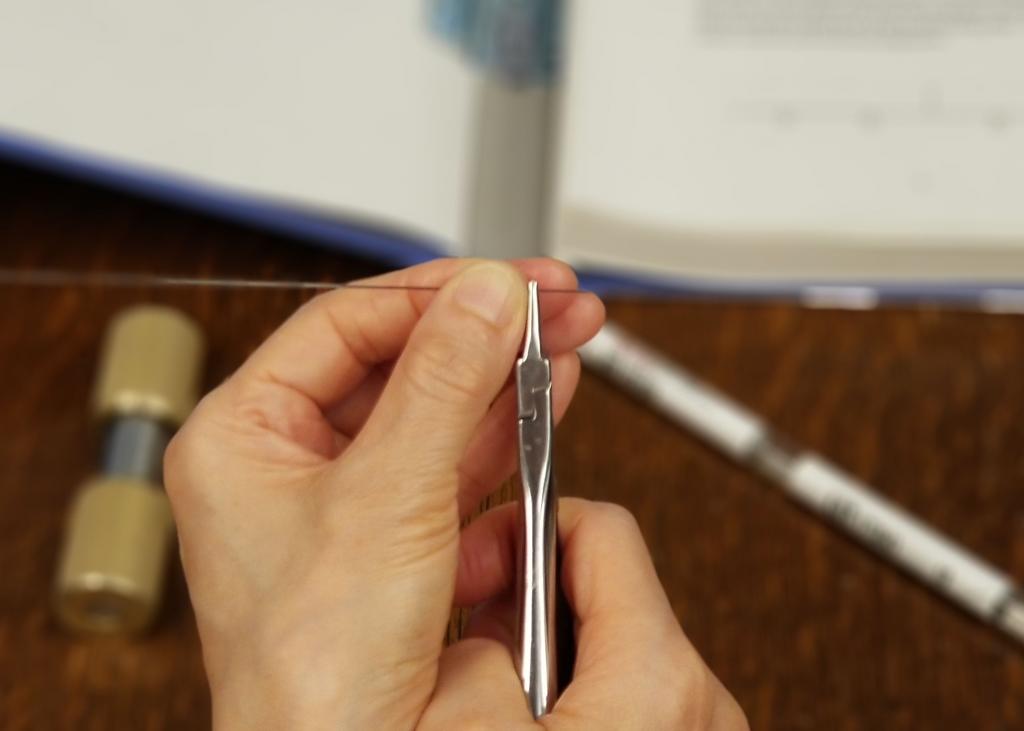

これは矯正歯科の世界でも同様です。私が行っているスタンダード・エッジワイズ法は、患者さん一人ひとりに合わせてワイヤーを手で曲げる必要があり、技術の習得に時間と労力がかかります。これに対して、近年急増しているマウスピース矯正では、型を取るだけで業者が装置を作ってくれるため、それを患者さんに「販売」するだけで済み、技術的なトレーニングは不要です。(院長コラム「医療矯正と美容矯正」も参考にして下さい。)

時間の経過とともに、ルーツを知らない口腔外科医や矯正歯科医が増え、そうした先生方に教育された世代が現在の学会を支える年齢・立場になっています。そのため、私たちルーツを知る世代から見ると、「ゴールポストが動いてしまった」「治療の質が著しく低下している」と感じざるを得ないのです。

しかし、どんな仕事でも「ルーツを知らずして」最良の成果を出すことはできません。たとえば、日本料理の板前さんが、一度も鰹節を削って出汁を取ったことがなく、修業時代から化学調味料ばかり使っていたとしたら、本当に美味しい料理を作れるでしょうか? 出汁の本来の味――ルーツを知らずに化学調味料を使っても、美味しい日本料理が作れるはずがありません。本来の出汁の味を知っていて、そのうえで上手に化学調味料を使うことが本来のあり方のはずです。

料理は人の命に直接関わることは少ないため、化学調味料の味に慣れ、本来とは異なる「日本料理」になってしまっても、食べる人が満足すればそれで済むかもしれません。しかし、医療は違います。人の命や健康がかかっています。時間の経過とともに、本来ならば治療方法も進化すべきですが、ゴールがズレてしまっていては、それは単なる「迷走」です。

今こそもう一度、将来を担う矯正医、口腔外科医に「矯正治療」「外科的矯正治療」のルーツを学んでもらいたいと、強く願っています。

特に北九州で開催された「日本顎変形症学会」のシンポジウムは、私にとって衝撃的な内容でした。顎の骨格的な形態異常である「顎変形症」を治療するために行われる外科的矯正治療に特化したこの学会で、今回は外科的矯正手術後の機能的な回復についてのシンポジウムがプログラムに含まれていたため、久しぶりに参加することにしました。

外科的矯正手術によって形態的な異常が改善されれば、咀嚼、嚥下、呼吸、発音などの口腔機能が当然改善されるはずです。ですから、学会発表ではそのことが客観的な指標で示されると期待していました。私は日々の臨床で外科的矯正治療が口腔機能を大きく改善すると肌で感じていますが、それはあくまで私自身の感覚であり、統計的裏付けがあるわけではありません。だからこそ、大学の研究に期待していたのです。

しかし、その期待は大きく裏切られました。というのも、発表された手術・治療の結果があまりにもひどく、私の治療基準では「失敗」と見なされる症例ばかりだったからです。形態異常が外科的手術によって正常に改善されていないのに、機能的な異常が十分に改善されるはずがありません。つまり、私から見れば「手術で治っていない患者」を集めて、その後の機能的変化を調べていても意味がないと感じたのです。

ただ、ここで不思議に思ったのは、発表された先生方やコーディネーターの先生方は、いずれも有名大学に所属する立派な経歴・学歴を持つ方々でした。そうした先生方が、自ら「失敗」と考える症例を発表するとは思えません。つまり、彼らの基準では「よく治った」「成功した」症例ということなのでしょう。私の基準では「失敗」、演者の基準では「成功」。ここに、治療目標やゴールについての大きなズレがあることがはっきりしました。

私が知っている、あるいは「知っているつもりでいた」矯正治療、特に外科的矯正治療のゴールが、どうやら現状とはズレてしまっている――そのことを認識し、まずは当院で外科的矯正手術を担当してもらっている口腔外科医と、治療のゴールについて話し合ってみました。

この口腔外科医とは、1986年に私が大学病院で初めて外科的矯正手術の患者を担当したときから共に顎変形症の治療に携わってきました。当然、治療のゴールは共通の認識を持っており、今回の学会発表を見て、彼もまた大きな違和感を覚えていました。

私も口腔外科医も治療経験は40年以上。いつの間にか「ベテラン」と呼ばれる立場になっており、それに対して学会で発表していた先生方は40代で、経験年数は我々の半分ほどです。しかし、経験年数の長短が治療ゴールの違いを生むとは思えません。

口腔外科医と話していて、共通して出た言葉が「最初はこんなんじゃなかったのに」というものでした。私は、現在広く行われている「エッジワイズ法」というブラケットによる矯正治療を開発したアメリカ・アリゾナ州のツイード先生が始めた講習会に参加し、実際にツイード先生が治療した症例を目にして、「これが矯正治療の目標だ」と確信し、それを目指して治療技術を磨いてきました。

また、私の信頼する口腔外科医は、現在主流の「オブゲザール=ダルポント法」を開発したチューリッヒ大学(スイス)のオブゲザール先生のもとに留学し、直接指導を受けています。

つまり、私たち二人とも治療法の原点――ルーツを見てきた人間です。その立場から見ると、現在主流となっている治療法やゴールは「最初とは違うもの」になってしまっていると感じざるを得ません。

では、なぜこうなってしまったのか? それは、ルーツを知らない先生方が、「より簡単で誰にでもできる方法」を模索し続ける中で、知らぬ間に本来のゴールとは異なる地点にたどり着いてしまったからではないでしょうか。そしてルーツを見たことがないために、今いる場所を「ゴール」と思い込んでいる――そんな構図があるように思います。

外科的矯正治療においても、本来の方法とは異なる手術法が主流となり、元の方法を知る口腔外科医に言わせれば、「それでうまくいくはずがない」と。ですが、元の手術法は習得に長い時間と経験を要するため、多くの口腔外科医がより簡便な手術法を選んでしまうのです。

これは矯正歯科の世界でも同様です。私が行っているスタンダード・エッジワイズ法は、患者さん一人ひとりに合わせてワイヤーを手で曲げる必要があり、技術の習得に時間と労力がかかります。これに対して、近年急増しているマウスピース矯正では、型を取るだけで業者が装置を作ってくれるため、それを患者さんに「販売」するだけで済み、技術的なトレーニングは不要です。(院長コラム「医療矯正と美容矯正」も参考にして下さい。)

時間の経過とともに、ルーツを知らない口腔外科医や矯正歯科医が増え、そうした先生方に教育された世代が現在の学会を支える年齢・立場になっています。そのため、私たちルーツを知る世代から見ると、「ゴールポストが動いてしまった」「治療の質が著しく低下している」と感じざるを得ないのです。

しかし、どんな仕事でも「ルーツを知らずして」最良の成果を出すことはできません。たとえば、日本料理の板前さんが、一度も鰹節を削って出汁を取ったことがなく、修業時代から化学調味料ばかり使っていたとしたら、本当に美味しい料理を作れるでしょうか? 出汁の本来の味――ルーツを知らずに化学調味料を使っても、美味しい日本料理が作れるはずがありません。本来の出汁の味を知っていて、そのうえで上手に化学調味料を使うことが本来のあり方のはずです。

料理は人の命に直接関わることは少ないため、化学調味料の味に慣れ、本来とは異なる「日本料理」になってしまっても、食べる人が満足すればそれで済むかもしれません。しかし、医療は違います。人の命や健康がかかっています。時間の経過とともに、本来ならば治療方法も進化すべきですが、ゴールがズレてしまっていては、それは単なる「迷走」です。

今こそもう一度、将来を担う矯正医、口腔外科医に「矯正治療」「外科的矯正治療」のルーツを学んでもらいたいと、強く願っています。